Macro datos, macro responsabilidades

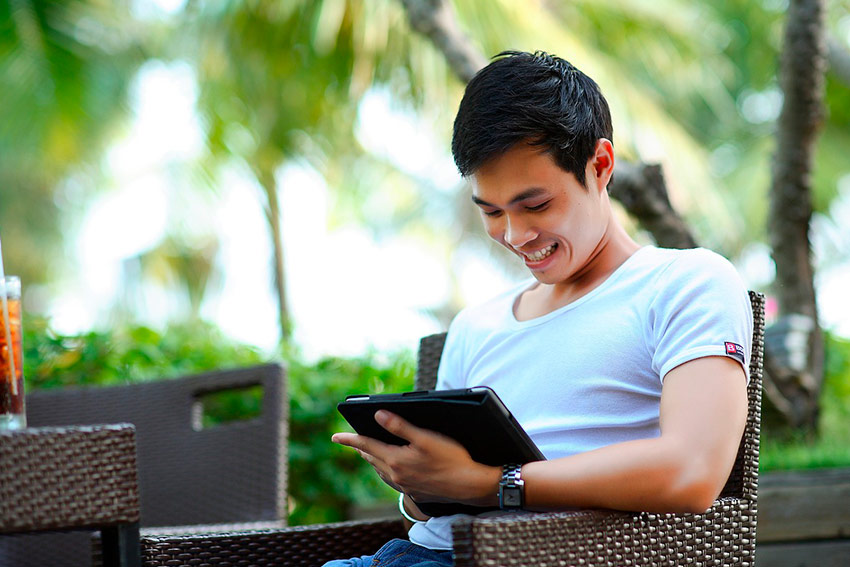

El 11 de abril de 1945, justo dos días antes de morir, durante su discurso a la nación americana como parte de las celebraciones del Jefferson Day, Franklin D. Roosevelt pronunció una frase que quedaría para la historia: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Franklin D. Roosevelt Por curioso que pueda parecer, mucha gente (sobre todo gente joven) no relaciona esta cita con el presidente americano, sino con otro personaje del mismo país, concretamente con el Tío Ben, el tío de Spiderman, quien usa esa frase en una de las películas de la saga. Esta anécdota, aunque sencilla, nos es de gran ayuda para resaltar que las personas no siempre conocemos las cosas cómo son en realidad, sino cómo llegan a nosotros. De ahí, otra frase famosa que dice que: “Yo soy responsable de las cosas que digo, no de lo que tú entiendes.” Sin embargo, en el ámbito empresarial, mantener una actitud en este sentido podría suponer un grave error, pues es fundamental para las compañías asegurarse de que los mensajes que transmiten llegan claros y sin interferencias a los destinatarios. Y cuando hablamos de mensajes, no se trata sólo de mensajes directos, sino también a la imagen que proyectan con sus acciones. Uno de los ámbitos en los que comienza a tener especial relevancia lo que acabamos de adelantar es el modo en que las compañías hacen uso de los macrodatos (Big Data). La sociedad comienza a comprender el poder que dichos datos proporcionan y, en consecuencia, comienzan a exigir responsabilidades en la misma medida. Como ejemplo reciente de ello, podemos recordar el escándalo al que tuvo que hacer frente Facebook como consecuencia del uso de los datos de sus usuarios por parte de Cambridge Analítica. Por si aún quedara alguien no conozca el caso, durante la primavera de este año se descubrió que los usuarios de la red social recibían información personalizada en sus muros con el objetivo de influir en su postura política. Dicha información se "customizaba"con el propósito de ser lo más efectiva posible y estaba basada en el conocimiento que la red social tenía sobre cada uno de sus usuarios. Es un tribunal quien determina si el uso de la información es o no legal, pero, de lo que no hay la menor duda, es de que la imagen de Facebook quedó gravemente dañada; obligando a su fundador a tener que comparecer ante el Senado de los Estados Unidos y ante el Parlamento Europeo. Como consecuencia de este y otros escándalos, la sociedad está reclamando límites al enorme poder que confieren los datos a las grandes compañías. En este sentido, podemos hacer referencia a las restricciones que se han establecido en la normativa europea de protección de datos en relación a las decisiones basadas únicamente en medios automatizados o, lo que es lo mismo, que los individuos seamos objeto de decisiones tomadas por un algoritmo. El ejemplo más utilizado para ilustrar este tipo de decisiones es el proceso de valoración de la capacidad financiera de un individuo a la hora de solicitar un préstamo. Si el banco deniega dicha solicitud basándose únicamente en una decisión automatizada, los ciudadanos tenemos derecho a opinar o impugnar la decisión e incluso a solicitar la participación de una persona en el proceso. Se trata de una limitación muy importante porque, de lo contrario, se podrían producir injusticias individuales basadas en datos colectivos pues, no olvidemos, que la decisión que toma el algoritmo no se basa únicamente en nuestra información, sino en la de otras personas con perfiles similares a los nuestros. Recuerdo que hace ya dos años tuve una conversación muy interesante sobre este tema, en la que mi interlocutor comentaba que, gracias a los algoritmos, las decisiones que se tomaban hoy en día eran más justas, pues se eliminaba el peligro de verse influidos por los prejuicios que a veces tenemos los humanos. Básicamente, defendía que, a los algoritmos, a diferencia de lo que sucede con las personas, no se les podía acusar de discriminar. Y esto es cierto y a la vez no lo es. Los algoritmos discriminan. Por supuesto que lo hacen. De hecho, es una de sus aplicaciones prácticas principales en materia de Big Data. La diferencia con los humanos, radica en que los algoritmos discriminan de manera objetiva (basados en datos), mientras que los humanos lo hacemos de manera subjetiva (basados en experiencias, gustos o creencias). Así expresado, puede dar la impresión, como defendía aquella persona, que nada se puede reclamar a los algoritmos sobre sus decisiones, pues estas son “puras”. Sin embargo, se trata de un terreno complicado. En mi opinión, la única manera real de evitar discriminación en función de determinados aspectos críticos (género, raza, etc.) es eliminar por completo dicha información de los conjuntos de datos de entrenamiento y decisión de los algoritmos. Aunque, en realidad, ni si quiera eso es suficiente pues muchos de esos aspectos pueden inferirse a través de la combinación de otros datos. Otro de los ámbitos en los que se debe poner especial foco es evitar incidir en la brecha digital que, en sus casos más extremos, conduce a la pobreza digital. La brecha digital define las desigualdades que se producen como consecuencia de las diferencias en el acceso a la tecnología, ya sea por motivos económicos (escasez de recursos para adquirir dispositivos o conectarse a la red), de conocimiento (personas de avanzada edad o con poca formación intelectual que les impiden ser usuarios de una tecnología determinada) o incluso por motivos de actitud personal (personas que escogen voluntariamente no vivir conectadas). Los actores económicos y las Administraciones Públicas tienen el deber moral de combatir la brecha digital. Se debe evitar a toda costa la creación de guetos analógicos, aquellos en los que los usuarios que los conformen tengan menores beneficios u oportunidades por el hecho de ser menos atractivos para las empresas o más difíciles de ser provistos de servicios públicos por parte de las administraciones. Y, del mismo modo, se deben proporcionar mecanismos que permitan llevar una vida digna a todos aquellos que, como una suerte de objetores de conciencia, escojan no ser individuos digitales. Lo complicado de este asunto es cómo lograr dichos objetivos sin que ello perjudique al avance global del resto de la sociedad. Un ejemplo que pone de manifiesto que estos no son temas de futuro sino totalmente actuales, es el debate que existe hoy por hoy en Suecia sobre la eliminación del dinero físico, en favor de medios de pago digitales. Existen voces que han comenzado a exponer los importantes perjuicios que esta medida supondría para determinados colectivos. Por todo lo mencionado hasta ahora y por otros muchos ejemplos que no caben en un único artículo es por lo que, todos, como sociedad, hacemos lo correcto al exigir a aquellos que tiene a su alcance el poder que confiere el Big Data, una responsabilidad para con nosotros. Telefónica, como líder digital en España y Latinoamérica, ha tomado buena nota de ello. La principal prueba es el impulso que, desde el mismo presidente de la compañía, se está haciendo por la creación de un nuevo pacto digital. En el manifiesto publicado en favor de dicho pacto, desde la compañía se asegura que “una digitalización centrada en las personas debe asegurar que los ciudadanos sean sus principales beneficiarios y se sientan en control.” El mero hecho de haber publicado un manifiesto sobre estos temas pone de relieve el compromiso del grupo Telefónica. Sin embargo, dicho compromiso no se limita únicamente a hacer propuestas e invitar al cambio, sino que predica con el ejemplo, a través de medidas concretas como, por ejemplo, el hecho de contar con un área específica de “Big Data 4 Social Good” liderada por Pedro Antonio de Alarcón; cuyo objetivo es utilizar los datos internos de Telefónica, junto con otros externos, para devolver el valor del dato al mundo, contribuyendo así a los objetivos de Desarrollo Sostenibles fijados por la ONU para 2030. De la misma manera, el Área de Transformación Digital de Fundación Telefónica, dirigida por Lucila Ballarino, busca combinar la tecnología con la acción social y cuenta con su propia Unidad de Big Data, con el objetivo de hacer proyectos innovadores, de alto impacto social y con una gestión data-driven para maximizar la eficiencia de sus procesos e incrementar sus resultados. Telefónica es un actor importante y su impulso es, sin duda, una llamada a la acción para el resto de actores económicos, políticos y sociales. Aprovechemos todos juntos el poder, pero con responsabilidad. AI OF THINGS Macro data, macro responsibility May 12, 2019 Para mantenerte al día con LUCA visita nuestra página web, o síguenos en Twitter, LinkedIn y YouTube.

21 de octubre de 2019

Cloud Híbrida

Cloud Híbrida Ciberseguridad & NaaS

Ciberseguridad & NaaS AI & Data

AI & Data IoT y Conectividad

IoT y Conectividad Business Applications

Business Applications Intelligent Workplace

Intelligent Workplace Consultoría y Servicios Profesionales

Consultoría y Servicios Profesionales Pequeña y Mediana Empresa

Pequeña y Mediana Empresa Sanidad y Social

Sanidad y Social Industria

Industria Retail

Retail Turismo y Ocio

Turismo y Ocio Transporte y Logística

Transporte y Logística Energía y Utilities

Energía y Utilities Banca y Finanzas

Banca y Finanzas Ciudades Inteligentes

Ciudades Inteligentes Sector Público

Sector Público