Verdades y mentiras sobre el famoso concepto de los NFTs

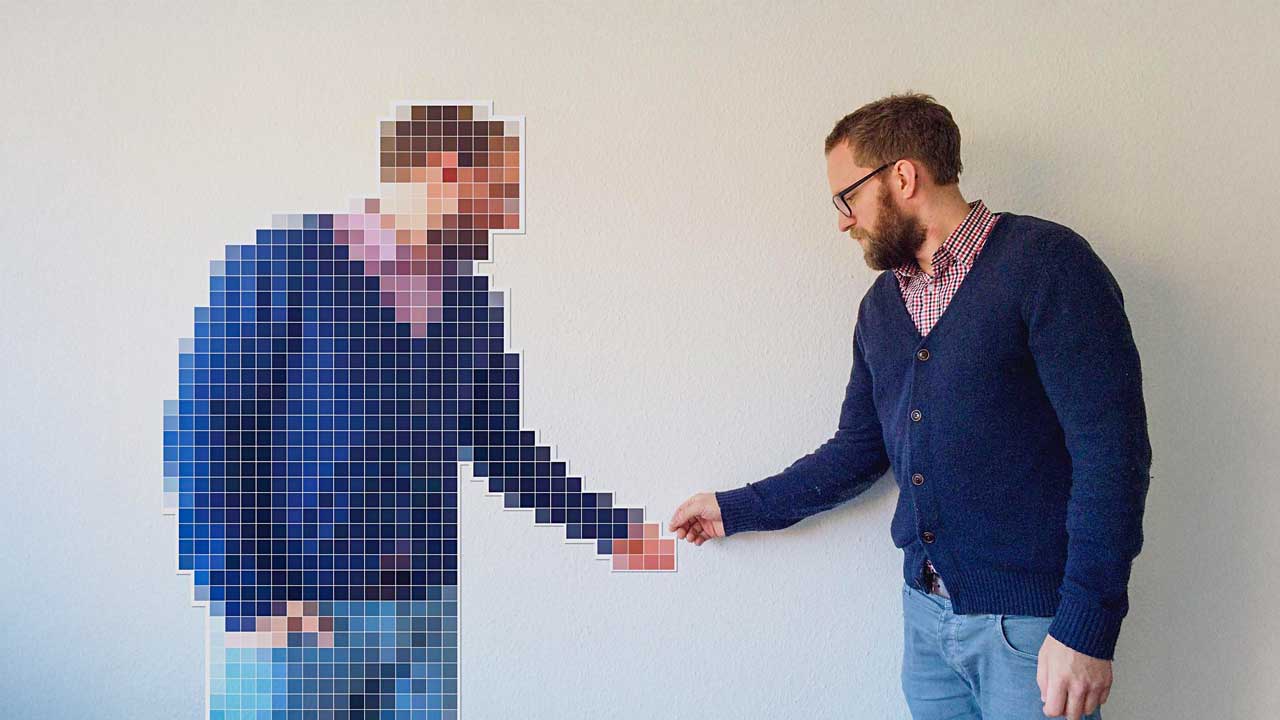

Cada vez es más habitual escuchar el concepto de NFT, e incluso, se podría decir que está de moda. Y, desde luego, no es para menos, ya que se estima que el mercado de los NFTs ha movido 41 billones de dólares durante el año 2021. ¿Qué significan estas siglas? NFT, proviene del anglicismo "Non Fungible Token" que se traduce al castellano como token no fungible. En otras palabras, es un activo criptográfico que tiene la capacidad de ser único e irrepetible y que, además, vive dentro de una red blockchain. Los NFT pueden adoptar muchas formas, como artículos de colección, entradas para eventos, documentos de identidad digital e incluso grabaciones de música y vídeo. Hace un año aproximadamente, en este artículo ya analizamos esta tendencia al abrigo de las redes Blockchain y descubríamos el inminente auge de este tipo de criptoactivo. En la actualidad, uno de los principales casos de uso de los NFTs es el arte digital. Esta corriente de arte la podemos definir como una disciplina creativa de las artes plásticas, mediante la cual se generan obras y que incorporan tecnologías digitales tanto en su proceso de producción como en el de exhibición. Un ejemplo, ya histórico, de este tipo de arte fue el proyecto de Terravision, una obra artística creada en la época de los 90 que representaba digitalmente la Tierra. La experiencia digital que ofrecía a los usuarios era el poder moverse libremente y en tiempo real sobre cualquier ubicación de nuestro planeta. Todo ello se consiguió mediante fotografías interactivas y en 3D generadas por imágenes de satélite y datos geográficos. De esta manera, los usuarios podían hacer turismo sin tener que desplazarse físicamente. ¿Se podría decir que fue una de las primeras aproximaciones de lo que conocemos ahora como metaverso? Sin embargo, más allá de la obra digital, acabó convirtiéndose en una startup tecnológica con sede en Berlín que acabó sumergiéndose en pleitos legales con Google por las similitudes con Google Earth. Pero ¿qué habría pasado si esta obra de arte hubiera sido un NFT? ¿se habrían agilizado los trámites legales y las demostraciones que tuvieron que alegar ambas empresas? Estas preguntas jamás las responderemos, sin embargo, en nuestra mano está el entender o aproximarnos al valor qué pueden ofrecer los NFTs en la actualidad. Para ello, someteremos ciertas afirmaciones sobre este novedoso y famoso ecosistema a mi prueba favorita, la del polígrafo. Los NFTs pueden generar nuevos modelos de negocio Los artistas digitales han sido los primeros profesionales que han decidido utilizar la tecnología Blockchain y el ecosistema de los NFTs para explotar su negocio. Este nuevo modelo, basado en criptoactivos, les permite una manera diferente y novedosa de relacionarse con sus potenciales clientes, o incluso de poder capturarlos. Igualmente, gracias a la tecnología blockchain y a la existencia de los contratos inteligentes se pueden implementar nuevos modelos de negocio para los artistas digitales. De esta manera, a diferencia de otros artistas que murieron sin saber que sus obras valían millones, como el caso de Vincent Van Gogh, los artistas pueden tener rendimientos cada vez que su obra fuese transferida en el mercado y trazar la propiedad de esta. Todo ello sería construido mediante una aplicación descentralizada, la cual se encargaría de transferir de manera automática un porcentaje determinado de la venta al artista. Asimismo, todo este proceso aporta una trazabilidad extra que anteriormente no era posible o era muy difícil de gestionar, ya que puede darse el caso de que un cuadro desaparezca y no se pueda volver a saber de él. Pero, gracias a la tecnología blockchain esta trazabilidad aparcería de manera nativa. Por otro lado, como también ya hemos ido viendo, no solo es el arte digital la principalidad aplicación de los NFTs, ya que estos pueden representar cualquier tipo de activo digital como, por ejemplo, una entrada o un producto comprado de segunda mano. Así pues, el polígrafo dice que esta afirmación es verdad. Los NFTs son una colección de cromos digitales que no aportan ningún valor Tras la creación de lo que se conoce como la primera colección de NFTs de la historia, los Cryptokitties, siempre se ha asociado que un NFT es un cromo digital que pertenece a una colección y que no se puede hacer nada más con él, salvo su almacenamiento. Un concepto similar a la colección de cromos de personajes de nuestra infancia, pero digital. Sin embargo, los NFTs van mucho más allá. Si proseguimos con la temática del arte digital, un NFT también puede ser una herramienta que sirva para representar este arte y poder trazar toda la vida de la obra. Esta hipótesis ha sido ya validada este año en la última edición de la feria de arte contemporáneo de Madrid, ARCO. En ella, una de las tendencias que más han captado la atención de los asistentes ha sido la del criptoarte. Entre todas las obras expuestas, destaca la de Solimán Perez, el primer artista vendedor de una obra NFT en ARCO. Su creación, que mezcla la agricultura con la economía de las criptomonedas, está representadamediante un aceite que contiene moléculas de ADN. Si una muestra de este aceite se envía a un laboratorio, se reconstruye la obra digital que hay asociada. Por otro lado, más allá del propio token, otra de las cosas que hay que tener en cuenta con respecto a estos activos digitales es la utilidad, el proyecto o la comunidad que hay detrás del mismo. Un ejemplo de ello es el formar parte de un club de membresía, que proporciona una serie de beneficios, por el mero hecho de ser el propietario de un NFT. Otro ejemplo, es el caso del juego Axie Infinity inspirado en Pokemon. En él, los jugadores luchan entre sí con sus Axies, las criaturas digitales de ese mundo. Un Axie, al igual que un CryptoKitty, es representado por un NFT, por lo que además de ser un activo coleccionable también te permite interactuar dentro del juego. Además, en función de las habilidades del Axie, como por ejemplo velocidad o ataque, éste puede ser utilizado en distintos tipos de batallas. Por lo tanto, al polígrafo le ha saltado la alarma de que esta afirmación es mentira. Detrás de ventas multimillonarias puede haber criptoestafas Como veíamos al principio del artículo, las ventas de NFTs se dispararon a más de 41.000 millones de dólares. Desgraciadamente, cuando existen estos volúmenes en cualquier tipo de mercado, no solo en el de los criptoactivos, podemos encontrar casos de estafas. Es muy importante, a la hora de comprar o vender un NFT, realizar una investigación previa sobre la colección o el token que se quiere adquirir. Esto es debido a que la mayoría de las estafas son el resultado de la falta de investigación. Un claro ejemplo sobre ello es el lanzamiento en Otubre de 2021 de la colección “Evolved Apes”, lanzada tras el éxito del “Bored Ape Yacht Club”. En esta colección, además de la posesión del NFT, el proyecto proponía un juego de lucha entre los simios donde los ganadores recibían recompensas en criptomonedas. Este juego supuestamente se encontraba en fase de desarrollo, sin embargo, el desarrollador, que se hacía llamar "Evil Ape", desapareció poco después de vender los NFT tras haber conseguido 798 ether (unos 2,7 millones de dólares en ese momento). Así que, por muy dramático que sea, el polígrafo dice la verdad. El poseer un NFT te brinda sus derechos de propiedad intelectual Actualmente, según la regulación vigente, los derechos de autor y todos los derechos de propiedad intelectual pertenecen al emisor, el cual es la única persona que tiene la facultad de poder otorgarlos. Un caso que ha tenido mucho impacto en el ecosistema, relacionado con la propiedad intelectual de un NFT, ha estado relacionado con un libro del artista Alejandro Jodorowsky, en el cual plasmó su intento de crear su propia película de Dune. Esta obra, subastada como un NFT en enero de este año, un grupo de cripto-entusiastas, llamado The Spice DAO, afirmó ser propietario de una de las copias después de haber pagado una cifra próxima a 3 millones de euros. La intención de este grupo de personas era producir una serie de entretenimiento y venderle los derechos a algún servicio de streaming, sin embargo, el haber adquirido esta obra no le habría otorgado esos derechos sobre la propiedad intelectual. Hoy en día y a nivel legal, el comprador de un NFT no posee más que una evidencia registrada en blockchain de que es poseedor de ese activo digital, sin embargo, de manera nativa, no tendría ni derechos de propiedad, ni de explotación. Es más, también sería interesante analizar las repercusiones legales que podrían acaecer a las personas, o empresas, que se dedican a realizar NFTs sobre obras digitales ya existentes de las cuales no tienen ningún tipo de derecho. Finalmente, cabe destacar que nos encontraríamos la misma situación si un token no fungible un activo físico, ya que tampoco su posesión del token tampoco brindaría derechos sobre su gemelo. Por ello, nuestro polígrafo daría como resultado que esta afirmación es falsa. Más allá del coleccionismo de arte digital dentro del mundo de los NFTs puede haber más aplicaciones Partiendo de la premisa de que un token no fungible representa un activo digital único que puede ser trazado en una plataforma blockchain, este activo digital, no tiene por qué ser arte digital, si no que podría representar cualquier cosa que viva en el mundo digital o, incluso, algo físico que haya sido digitalizado desde: una imagen, una skin para utilizarla en un videojuego o, incluso, una torre de telecomunicaciones. Un ejemplo de ello, es el trabajo que hemos realizado desde el equipo de Blockchain de Telefónica Tech junto con la empresa de infraestructuras Atrebo. En él, y mediante el uso de la plataforma TrustOS, ha sido posible registrar 200.000 infraestructuras de telecomunicaciones con el objetivo de trazar en tiempo real el estado de estas y todas las operaciones realizadas, tanto a nivel operativo como logístico. Además, el uso del modelo de los NFTs permite la comercialización de los derechos sobre una torre y la implementación de modelos de micromecenazgo en base a sus rentabilidades futuras. Por lo tanto, esto implicaría que los NFTs son una herramienta para la creación de nuevos modelos de mercados secundarios. En este caso, el polígrafo diría que es verdad. Para terminar, no olvidemos que esta tendencia tecnológica, como cualquier otra, puede llevar un hype asociado en el que podemos encontrar todo tipo de cuestiones, tanto con connotaciones negativas como positivas. Sólo es cuestión de tiempo el que podamos ver qué aspectos de los NFTs son los que han sido completamente diferenciales y han aportado valor al mundo en el que vivimos.

28 de marzo de 2022

Cloud Híbrida

Cloud Híbrida Ciberseguridad & NaaS

Ciberseguridad & NaaS AI & Data

AI & Data IoT y Conectividad

IoT y Conectividad Business Applications

Business Applications Intelligent Workplace

Intelligent Workplace Consultoría y Servicios Profesionales

Consultoría y Servicios Profesionales Pequeña y Mediana Empresa

Pequeña y Mediana Empresa Sanidad y Social

Sanidad y Social Industria

Industria Retail

Retail Turismo y Ocio

Turismo y Ocio Transporte y Logística

Transporte y Logística Energía y Utilities

Energía y Utilities Banca y Finanzas

Banca y Finanzas Ciudades Inteligentes

Ciudades Inteligentes Sector Público

Sector Público